宮古諸島で見つける、心ほどける南の楽園時間――島々の絶景と癒しをめぐる旅へ

沖縄本島から南西へ約300km。東シナ海と太平洋のはざまに浮かぶ宮古諸島は、世界屈指の透明度を誇る「宮古ブルー」の海と、サンゴ礁が育んだ独特の地形、そして素朴で温かな人々の暮らしが共鳴する“癒しの群島”。中心の宮古島を起点に、伊良部島・下地島・来間島・池間島・大神島・多良間島・水納島の7つの有人島が点在し、橋で結ばれる島、舟で訪ねる島、時間がゆっくりと流れる島——それぞれが異なる物語を持っています。

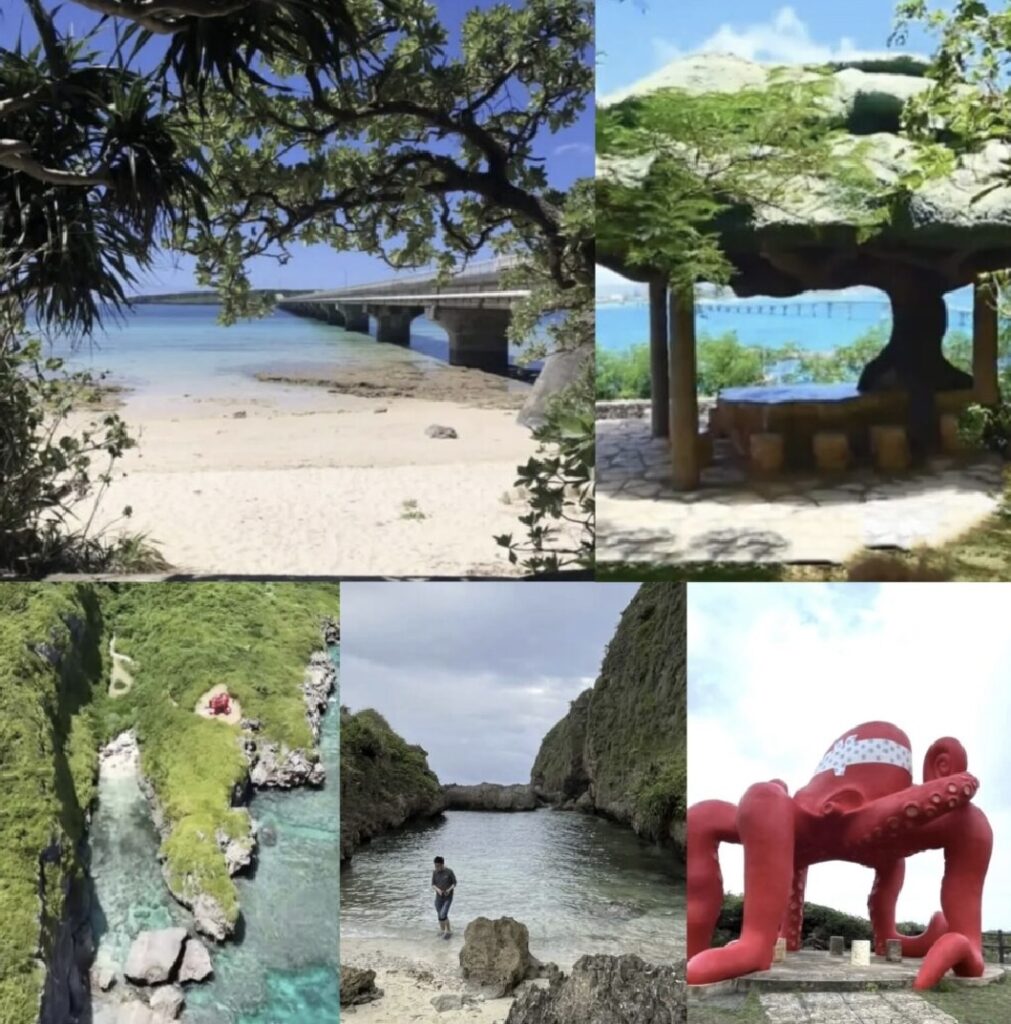

この群島の魅力を語るとき、まず思い浮かぶのは色です。白砂と石灰岩のリフ(サンゴ礁)が光を反射して生まれる幾層ものブルー。朝は静謐な水色、日中は宝石のようなエメラルド、夕暮れは金色を含んだ群青へ。潮汐や風向きで海の表情は一日でも幾度も変わり、同じビーチでも“同じ景色”は二度と現れません。島々をつなぐ大橋を渡るだけで、窓外の青が少しずつ色温度を変えていく——その移ろいそのものが、旅のご褒美です。

文化もまた、宮古諸島の深み。御嶽(うたき)に代表される祈りの場、旧暦に合わせて行われる祭祀、暮らしに根づく農漁の知恵。観光の合間に耳を澄ませば、集落に響く三線、市場で交わされる島言葉、気さくに声をかけてくれる“島んちゅ”の温度が旅をやさしく包みます。食卓には宮古そばや島野菜、旬の近海魚、そして泡盛。海だけでは終わらない、**“暮らしの時間に触れる”**体験が待っています。

アクセスはシンプル。宮古空港(MMY)または下地島空港(SHI)からスタートし、宮古島をベースに伊良部大橋・池間大橋・来間大橋を渡って日帰りで島々を“ハシゴ”。さらに船でしか行けない大神島・多良間島・水納島へ足を延ばせば、文明のスピードが緩む“島時間”にすっと同調していきます。滞在の仕方は、リゾートホテルでゆったり、町なかの素泊まりで食べ歩き、海辺のヴィラで暮らすように——旅の自由度もこの群島の大きな魅力です。

旅程づくりのヒントは季節のリズム。春(4–6月)は海況が安定し透明度も高く、夏(7–9月)はアクティビティの最盛期。秋(10–11月)は人出が落ち着き、穏やかな風と濃い夕焼け、冬(12–2月)は静けさと澄んだ星空がご褒美。どの季節にも固有の美しさがあり、「いつ来てもベストシーズン」と言いたくなるはず。

このガイドでは、島ごとの個性と旅の目的別の楽しみ方を丁寧に解説しながら、王道の絶景からローカルの寄り道、雨の日の過ごし方、安全に楽しむコツまで、旅の実用情報も網羅。

“ただのリゾート”では終わらない、心がほどけていく群島の旅へ。次の一歩を踏み出すためのコンパスとして、どうぞページをめくってください。

🏝 宮古島|“宮古ブルー”の中心で自然と文化に包まれる(深掘り版)

群島のハブである宮古島は、旅の拠点づくりに最適。市街地・平良(ひらら)を中心に、空港・港・主要道路が放射状に延び、与那覇前浜ビーチ(東洋一と称される7kmの白砂)や、砂丘越しに蒼がのぞく砂山ビーチ、街から徒歩で行けるパイナガマビーチなどへ短時間でアクセスできます。滑走路の向こうに白線のような浜が伸びる**「17END」**は隣島・下地島側にあり、伊良部大橋を渡るドライブのハイライトとして組み込みやすいのも魅力です。

自然:光と風が色を替える“宮古ブルー”

- 時間帯で表情が変わる海:午前は乳白がかった水色、真昼は強いコントラストのエメラルド、夕刻は金色を含む群青へ。撮影は10–14時が海色最高潮、夕景は東平安名崎(ひがしへんなざき)や砂山ビーチが鉄板。

- ビーチの“性格”で選ぶ

- 与那覇前浜:遠浅・設備充実・ファミリー向き

- パイナガマ:市街地から近く短時間でも立ち寄りやすい

- インギャー・マリンガーデン:ラグーン内で穏やか、潮位次第で小魚観察も

- 吉野・新城(あらぐすく)海岸:サンゴと魚影が濃い人気シュノーケルスポット(リーフ外へ出ない/干満と風向き確認は必須)

- 季節のリズム:春(4–6月)は海況安定、夏(7–9月)は最盛期・紫外線最強、秋(10–11月)は人出落ち着き透明度◎、冬(12–2月)は静けさと星空がご褒美。

文化:祈りと暮らしが息づく“島の芯”

- 御嶽(うたき)と清水:創世の神話が伝わる漲水御嶽(はりみず)、古来の共同井戸大和井(やまとがー)。参拝・見学は静粛・撮影可否の確認・立入禁止の順守を。

- 街の温度:平良の西里・下里通りは昼は商店街、夜は島料理と三線が鳴る居酒屋街へ。市場では宮古ことばが飛び交い、**“暮らしの音”**が旅に混ざります。

- 食の楽しみ:宮古そば、島野菜(ゴーヤー・島らっきょう)、近海魚の刺身やバター焼き、デザートはマンゴーや雪塩系スイーツ。島酒は泡盛(地元銘柄)を水割り・ソーダ割りで軽やかに。

体験:海も、雨の日も“外さない”

- 海あそび:ビーチエントリーのガイド付きシュノーケル、SUP/カヤック、体験ダイビング。初めてならライフジャケット必須・二人一組・風速5m超は回避が鉄則。

- 雨でもOKの室内体験:レジンアート(海アート)、ジェルキャンドル、ミニシーサークラフト、琉球ガラス、黒糖&島バナナの手作りスイーツ体験など、“思い出を持ち帰れる”クラフト系が充実。

回り方:橋でつながる“半径30kmの大冒険”

- 3本の大橋(池間/来間/伊良部)を使えば、1日で3島周遊も可能。

- 移動のコツ:基本はレンタカー。短距離は電動自転車も快適。バスは本数が限られるため時刻表必読。

- 半日モデル:午前=与那覇前浜→来間島・竜宮城展望台→島カフェ/午後=東平安名崎→砂山ビーチ夕景→街で宮古そば&島酒

- 1日アクティブ:朝の穏やかな時間にガイド付きシュノーケル→昼は平良でランチ→午後伊良部大橋ドライブ→**下地島「17END」**→サンセット

安全とマナー:美しさを未来へ

- リーフ外に出ない/離岸流は岸と平行に回避

- クラゲ・岩場対策にラッシュガード&マリンシューズ

- サンゴは“見て守る”(触れない・立たない・折らない)

- 御嶽や集落では静粛・撮影配慮/ゴミは必ず持ち帰り

一方で、琉球王国時代の名残を残す「御嶽(うたき)」や「大和井(やまとがー)」などの史跡も点在し、島人の信仰と自然との共生を感じられる文化的側面も魅力。観光客に人気のマンゴーや泡盛、宮古そばなどのグルメも豊富で、五感で楽しむ島の体験が待っています。

🌉 伊良部島・下地島|橋の先に広がる“冒険×絶景”の二重奏(深掘り版)

伊良部大橋(3,540m)を渡る瞬間から旅は加速。海面すれすれの高さを進むと、右に左に“宮古ブルー”が流れ込むように迫り、対岸に現れるのは、素朴で懐の深い伊良部島と、地形美の宝庫下地島。同じ海に抱かれながら、二つの島は**「のどかな原風景」と「アドベンチャー性」**という異なる顔で旅人を迎えます。

伊良部島:集落の温度と海の余白を味わう

- のどかな島時間

さとうきび畑と低い水平線、瓦屋根の集落。島の主役は“静けさ”です。車を降りて海辺を少し歩くだけで、潮騒と風の音だけの世界に切り替わります。 - ビーチと景観ポイント

- 渡口の浜:弧を描く白砂と穏やかな波。休憩・散歩・家族連れに最適。

- 佐和田の浜:無数の岩が点在する独特の景観。干潮時は“海上の庭園”に。

- 白鳥岬:岬の上から見る切り立つ岩と蒼。夕刻の風が心地よい。

- 島ごはん&カフェ

地魚のバター焼き、もずく天ぷら、島野菜のチャンプルー。橋の往復に絶景カフェを一軒挟むと、ドライブの満足感が一段上がります。

下地島:地形の芸術が連なる“冒険フィールド”

- 通り池

二つの池が海とつながるカルスト地形。エメラルドから紺への色変化と、波音の反響が神秘的。散策路は短く、風が強い日は足元注意。 - 青の洞窟(ボート/ガイドで)

光の角度で“青”が変わる人気スポット。個人遊泳は危険、必ずガイドツアーで。 - 17END(ワンセブンエンド)

滑走路エンドをかすめるように現れる**“白いリボンの浜”**。立入範囲・駐停車の案内表示に必ず従うこと。飛行機の離発着と海のグラデーションは唯一無二。

どう回る?半日〜1日のモデル

- 半日(ゆるり)

渡口の浜 → 佐和田の浜 → 通り池 → 17END(夕景) - 1日(アクティブ)

朝:下地島ボートシュノーケル(青の洞窟/ウミガメ狙い)

昼:伊良部島で島魚ランチ&カフェ

夕:白鳥岬または17ENDでサンセット - 潮汐トレース型(幻の砂浜狙い)

干潮時刻±90分を軸 その前後に渡口の浜・通り池を配置。

コツ:風向き(北風=北岸荒れ/南風=南岸荒れ)と潮位を朝イチにチェック。安全最優先で“波裏”へ回れば、たいてい一箇所は穏やかな海に出会えます。

マリンアクティビティの選び方

- ビーチエントリー:渡口の浜は“海慣らし”に最適。インギャー級の穏やかさは少なめなので、泳ぎが不安ならラグーン系(宮古本島)で練習→伊良部・下地への順が安心。

- ボート系(推奨):青の洞窟/通り池周辺/三角点はガイド付きで。ウミガメやサンゴの“当て”は地元ガイドが強い。

- チャーター:サンセット乾杯、ドローン撮影、幻の砂浜ロケなど**“特別感”を演出**したいなら最有力。

ベストタイム&撮影Tips

- 伊良部大橋:午前の往路は逆光気味、復路の午後が海色◎。車内からの撮影は同乗者に任せ、安全最優先で。

- 通り池:正午前後は水面の色階調が豊か。偏光フィルターが効く。

- 17END:風弱×干潮×斜光の三拍子が揃うと“白×青”最高潮。

安全・マナー(とても大事)

- リーフ外に出ない/単独行動しない/救命具を着用

- 立入禁止・駐停車禁止の表示厳守(17END・空港周辺は特に)

- サンゴは触れない・立たない・折らない

- ゴミは必ず持ち帰り、ドローンは飛行規制・空港周辺の航空法を確認

- 幻の砂浜は**“出ない日もある”**のが自然。無理せず“次の良い条件”に賭けるのが上手な楽しみ方。

ひとことで

伊良部島は“心拍数を落とす島”、下地島は“感性のスイッチを上げる島”。

橋を渡った先に、静けさと興奮が同居する一日が待っています。

潮と風に寄り添えば、あなたのカメラロールは“宮古ブルーの新しい答え”で満たされるはず。

🌿 来間島|橋を一本渡るだけで“呼吸が深くなる”小さな癒しの島

1) 来間島はどんな島?

宮古島南西にそっと寄り添う直径数kmの小島。来間大橋を渡ると、景色も時間の速度も一段落ちる——そんな“静けさのスイッチ”が入る場所です。畑と集落、低い水平線、潮と風の音。観光地というより暮らしの温度をまとった島で、「見に行く」より「居てみる」楽しさがしっくりきます。

2) 絶景のハイライト

- 竜宮城展望台

与那覇前浜と来間大橋を“見下ろす”王道ビュー。晴れた日、海はターコイズ→エメラルド→群青へと重なり、雲の影が海面をゆっくり流れていきます。午前〜正午は海色くっきり、夕方は前浜側が金色に染まります。

撮影Tip:偏光フィルターで水面の反射を抑えると色の階調が際立ちます。 - 長間浜(ながまはま)

西岸に伸びる素朴な白砂のロングビーチ。人影がまばらで静寂が主役。サンセットの名所ですが、外洋向きで流れ・離岸流が出やすいため遊泳は控えめに。歩く・座る・眺めるが正解の浜です。

持ち物:日除け、飲料、簡易チェア。施設はほぼありません。 - 来間大橋たもと

橋の曲線と前浜のグラデーションが重なる“低い目線の絶景”。風弱×干潮のコンディションだと砂紋がでて写真映え◎。

3) すごし方モデル(気分別)

- 2–3時間(サクッと癒やし)

竜宮城展望台 → 集落カフェで一服 → 長間浜で読書&海風タイム - 半日(のんびり島歩き)

朝:展望台(逆光が柔らかい)→ 集落さんぽ(工房・雑貨)

昼:島果実のスイーツ&昼寝 → 夕:長間浜でサンセット - 1日(“暮らすように”)

ママチャリ/ミニベロで島一周 → 途中カフェ2軒ハシゴ → 夕方は浜でボーッと、夜は星空撮影

4) カフェ&スイーツの愉しみ

来間は小さく上質なカフェ文化が根づく島。

- 果実系カフェでは、季節のマンゴー/ドラゴンフルーツ/島バナナのパフェやかき氷が看板。

- 風通しの良い木陰のテラスで、波音と蝉しぐれをBGMに一休み。

- 雨の日は自家焙煎コーヒー×焼菓子で“こもる旅”に切り替えるのも来間らしさ。

支払いは現金のみの店も。ピークは売り切れ早め、昼過ぎに一巡。

5) 海との距離のとり方

- “眺める名人”になる

来間は外洋に開く浜が多く、波・流れが出やすい地形。無理に泳がず、見て、歩いて、吸い込むのが正解の場面も多いです。 - 泳ぐなら

穏やかな日+干潮前後の浅い時間帯に足のつく範囲だけ。初心者やお子さま連れは宮古本島のラグーン系(例:インギャー)で慣らしてからが安全。 - 自然への配慮

産卵期のウミガメの巣穴保護、サンゴや潮だまりに立ち込まない、生物採取はしない——来間の美しさは“そっとする”姿勢で守れます。

6) ベストタイミング&撮影メモ

- 海色重視:午前〜正午(前浜ビューが最高潮)

- 人少なめの静寂:平日午前、冬季の晴れ間

- 夕景:長間浜の地平線落ち(雲量30〜50%だと焼けやすい)

- 星空:新月期+北側が暗い位置で。三脚・防風対策必須。

7) 島歩きの実用メモ

- 商店・コンビニほぼ無し:水・軽食は持参。

- トイレは限られる:展望台や橋詰の公共施設を活用。

- 移動:車・原付・自転車(島内は起伏少なめ、向かい風に注意)。

- 装備:日差し最強クラス。帽子・ラッシュ・日焼け止め・サングラスは必携。虫よけも。

8) マナー&セーフティ

- 畑(私有地)へ立ち入らない/ドローンは規制確認

- ゴミは必ず持ち帰り、音量マナーは控えめに

- 長間浜は遊泳想定の設備なし:離岸流・高波の日は入水しない

- 路上駐車NG/砂浜への車両乗り入れ厳禁

ひとことで

来間島は、**派手さよりも“余白の美”**が光る島。

風に任せてページをめくる読書、砂の温度を感じる昼寝、色がゆっくり変わる海をただ眺める時間——それだけで旅が満たされます。

橋を渡った先にあるのは、観光の次のステージ——“整える旅”。

🐠 池間島|八重干瀬とともに生きる、伝統と自然の島(深掘り版)

1) サンゴ礁の海に浮かぶ“玄関口”

宮古島北端から池間大橋を渡ると現れるのが、池間島(いけまじま)。小さな島ながらも、周囲を取り囲むのは日本最大級のサンゴ礁群 八重干瀬(やびじ)。その存在こそが島の暮らし・文化・観光のすべてを支えています。

青く澄んだ海とリーフが重なり合う景色は、橋を渡る瞬間から“別世界への扉”を感じさせてくれます。

2) 八重干瀬と池間島の深い結びつき

- 八重干瀬とは?

宮古島北方に広がる約100km²のサンゴ礁群で、「幻の大陸」とも呼ばれる存在。干潮時にはリーフが顔を出し、潮だまりには色鮮やかな熱帯魚やヒトデが現れます。 - 池間島の役割

ボートシュノーケルやダイビングの拠点港が集中しており、ツアーの多くが池間漁港から出発。サンゴの群生、ウミガメ、時にはマンタや回遊魚まで出会えるスポットへと船でアクセスできます。 - 観光と自然保護の両立

池間島の漁師やガイドは、サンゴを守るために独自のルールを設定。餌付け禁止・立ち入り制限を守りながら、次世代へ自然を残す活動を続けています。

3) 島の文化と信仰

- ミャークヅツ(豊年祭)

池間島を象徴する伝統行事。旧暦9月、収穫に感謝するこの祭りでは、島中が一体となり神に祈りを捧げます。歌や舞踊、祈りの言葉は今も生き続け、島人の心の支柱となっています。 - 御嶽(うたき)と祈り

島内にはいくつもの御嶽があり、自然と信仰が密接に結びついているのが特徴。訪れる際は静粛・撮影禁止エリアの順守が必須です。

4) 海とともにある食文化

池間島は昔から漁業が盛んで、今も新鮮な魚や海藻が食卓を彩ります。

- 名物料理

- 海ぶどうやもずく酢

- 島魚のバター焼きや天ぷら

- サンゴ礁で育った魚の刺身

- 島の特産

池間漁港周辺では新鮮な魚介が味わえる食堂や直売も。観光の途中で立ち寄れば、海の恵みをダイレクトに感じられます。

5) 観光の楽しみ方

- マリンアクティビティ

八重干瀬シュノーケル・ダイビング・SUPクルーズが定番。初心者はガイドツアー参加が安心です。 - 絶景スポット

- 池間大橋の眺望:宮古島側から渡る瞬間の海色は圧巻。

- フナスクビーチ:透明度が高く、静かに過ごしたい人向けの穴場。

- 島の展望台から望む八重干瀬の全景は一見の価値あり。

- 体験型観光

海藻採り体験や島のお母さんたちによる郷土料理教室など、池間ならではの暮らしに触れるプランも人気。

6) ベストシーズンと過ごし方

- 春(4〜6月):海況が安定し、サンゴ観察に最適。

- 夏(7〜9月):観光ピーク。紫外線対策必須だが透明度と生き物の多様さは最高。

- 秋(10〜11月):人が少なく、のんびり八重干瀬を満喫。

- 冬(12〜2月):静かな雰囲気で島文化や暮らしを体感する季節。

7) 安全・マナー

- リーフ外へは出ない:離岸流に注意。

- サンゴを踏まない・触らない:保護意識を持つ。

- 御嶽・行事は観光気分で立ち入らない:島人の信仰を尊重する。

- ゴミは必ず持ち帰り。

ひとことで

池間島は「八重干瀬の海の玄関口」であり、「信仰と文化を今に伝える島」。

ダイナミックなサンゴの海と祈りを大切にする暮らしが調和する姿に触れると、観光以上の学びと感動を得られます。

橋を渡るだけで感じられる特別な空気は、宮古諸島の中でもひときわ“神秘と生活が共鳴する島時間”を体験させてくれるはずです。

🛶 大神島|神が宿る神聖な空間と、静かな祈りの島

1) 大神島とは?

宮古島の北部、池間島のさらに沖合に浮かぶ小さな島、大神島(おおがみじま)。人口はわずか数十人ほど、観光開発もほとんどされていない“手つかずの島”です。古くから「神の島」として畏れ敬われ、今も島人の暮らしや祭祀の中に神聖な伝統文化が息づいています。訪れると、観光地というより“信仰と自然が共存する特別な空間”に足を踏み入れた感覚を覚えます。

2) 神聖さと御嶽(うたき)

- 島全体に**御嶽(聖域)**が点在し、多くは島民以外立ち入り禁止。

- 許された範囲を歩くだけでも、どこか背筋が伸びるような緊張感と、静かな空気に包まれます。

- 島の人々は今も旧暦に合わせて祭祀を行い、外部の観光客には見せない**“秘祭”**が継承されています。

訪問者は「観光地に来た」というより「人の信仰の場に立ち会わせてもらっている」という意識が必須です。

3) 島歩きと景観

- 島一周小道

島をぐるりと歩ける細道があります。道沿いには草花や石積み、古い祈りの跡が見られ、自然と人の営みの調和を感じられます。 - 大神島展望台

島の高台に設置された展望スポットからは、宮古本島や池間島、八重干瀬の海域を一望。光の加減で七色に変わる海は、大神島ならではの絶景です。 - ビーチと海

人が少ないため静かに波音を独り占めできますが、遊泳設備やライフガードはなく、遊泳は控えるか自己責任で安全重視が鉄則です。

4) 島の暮らし

- 島民は数十人規模で、漁業や島外との往来を通して暮らしを営んでいます。

- かつては海藻「天草」の採取や、八重干瀬での漁が生活の中心でした。

- 商店や飲食店はほとんどなく、観光サービスよりも**「暮らしと信仰を守る」**ことを優先する島の姿勢が今も続いています。

5) アクセス

- 便数は限られているため、訪問計画は事前に確認が必要。

- 宮古島の島尻漁港から船で約15分。

- 波の状況により欠航もあり、天候に左右されやすい点も“離島のリアル”です。

6) 訪れる際の心得

- 御嶽や祈りの場には入らない(看板で明示されている)

- 島民や祭祀の写真撮影は厳禁

- ゴミは必ず持ち帰る/自然を荒らさない

- 静かに歩き、島の空気に敬意を持つ

大神島では「観光」ではなく「謙虚に学び、感じる旅」が基本姿勢です。

7) ひとことで

大神島は、宮古諸島の中でも特に“神聖”の二文字が似合う島。

派手な観光施設は一切なく、あるのは祈り・自然・静寂。

展望台から見渡す海、潮騒と風音だけの時間、そして島全体に漂う神秘的な気配。

それらは旅人の心を自然と落ち着かせ、忘れかけていた「自然や人への敬意」を思い出させてくれます。

🚴♀️ 多良間島|沖縄の原風景が残る、サトウキビの島

1) 島の印象 ― 「何もない」を楽しむ贅沢

宮古島と石垣島のあいだ、外洋の風をまとった平坦な島が多良間島。リゾート整備よりも“暮らし”が先にある島で、視界いっぱいに広がるのはサトウキビ畑と赤瓦、そしてどこまでも続く水平線。観光施設は最小限ですが、だからこそ音・匂い・光が豊かに感じられます。朝は共同売店の開店チャイム、昼は収穫機の低い唸り、夕方は家々の台所の湯気——島の時間がそのまま旅の体験になります。

2) 島を走る ― サトウキビロードを自転車で

島の大部分は畑地。起伏が少なく、自転車での外周めぐりが心地よいです。海風が強い日は向きによって体感が変わるので、風上区間を短く刻むのがコツ。路肩に日陰は少ないため、帽子・日焼け止め・飲み水は多めに。

- 外周ルートの愉しみ方

1~2時間=集落周辺+海沿いだけを軽く周遊/3~4時間=畑道や砂道に寄り道しつつ撮影。 - ビューポイント

サトウキビの合間から突然ひらける蒼い海、サンセット時の水平線直落ちの夕陽、夜は灯りの少なさがそのまま星空の質になります。

3) 八月踊り ― 祈りと芸能が宿る三日間

島を象徴する伝統芸能が**「八月踊り」。稲の実りを神に感謝し、五穀豊穣や無病息災を祈る三日間の公演で、勇壮な棒術、哀調の歌、ユーモアの仮面芝居まで多彩。舞台は“見せ物”でありながら本質は祈りの継承で、島の結束が凝縮されています。

鑑賞マナー:最前列の占有やフラッシュ撮影、演目中の大声は避ける/撮影やSNS公開は現地の指示に従う**/開催時期は旧暦基準で宿が混み合うため早めの手配が必須。

4) 御嶽とフクギ ― 祈りの道を歩く

島内には御嶽(うたき)が点在し、塩川御嶽とフクギ並木は静謐さが際立つ一帯。潮と風を遮る防風林としての役割に加え、祈りの道として島人の心を支えてきました。

心得:立入禁止区画には入らない/お供え物や石・草木に触れない/静かに通り抜ける。観光というより、「お邪魔させてもらう」意識が大切です。

5) 食と土産 ― 島の甘みと滋味

- 黒糖・サトウキビ汁:土のミネラルを含む素朴で力強い甘さ。製糖期は島全体が甘い香りに包まれます。

- 島豆腐・もずく・海ぶどう:日常の惣菜がそのままご馳走。共同売店でのローカル調達も楽しい。

- 多良間牛:数量限定ゆえ出会えたら幸運。シンプルな焼きで旨味が際立ちます。

6) 宿と過ごし方 ― 早寝早起きの島時間

宿は民宿・ゲストハウス中心。食事・送迎・レンタサイクルなど“島の事情”に寄り添ったサービスが多く、予約時に細かな要望を共有するとスムーズです。夜は星空、朝は鳥の声とともに。コンビニや24時間営業は基本なし——不便さがそのまま贅沢です。

7) 海と遊び ― 無理しないのが達人流

海は美しい反面、外洋に開け風の影響を受けやすい環境。

安全の基本:

- ライフセーバー不在の浜が多い→無理な遊泳はしない

- 風向・波高をチェック/単独行動は避ける

- サンゴ・生き物には触れない・持ち帰らない

海遊びは宮古島や池間島発のツアーと組み合わせ、島内では“眺めて味わう”のも素敵です。

8) アクセスと実務

宮古島から飛行機または船でアクセス(便数は限られるため事前確認必須/海況・天候で変更あり)。島内は自転車 or レンタカーが基本。現金主体の場所も多いので十分なキャッシュを。台風期はキャンセル規定や代替案を事前に相談しておくと安心です。

9) モデルコース例

- 半日(到着後):集落散歩→フクギ並木→外周の海縁で夕陽

- 1日:朝サイクリング(無風側を選ぶ)→昼は共同売店ランチ→午後は畑道フォト散歩→黄昏の港でぼんやり

- 2日:文化日(御嶽周辺を“見るだけ”で学ぶ)+星空観察/時期が合えば八月踊りをメインに

10) ひとことで

多良間島は、「観光地に行く」のではなく**“島にお邪魔する”体験**。派手な見どころの代わりに、風と光と暮らしが主役です。サトウキビのざわめき、祈りの静けさ、夜の深い闇。何も足さない時間が、旅の熱をゆっくりと冷まし、心の余白を取り戻してくれます。次の沖縄は、ぜひこの素のままの島で。

この島で受け継がれている伝統芸能「八月踊り」は、ユネスコの無形文化遺産にも登録されており、地域の結びつきと文化の深さを象徴しています。何もないからこそ見える本物の沖縄の姿に出会える場所です。

🌅 水納島(みんなじま)|時間が止まったような静寂の島

1) 島の印象 — 「音が少ない」という贅沢

多良間島の沖合に静かに浮かぶ周囲約4kmの小さな島。観光化の手は最小限で、人工音は風と波にのみ消えていきます。白砂の渚、低い草原、点在する防風林——視界を遮るものが少ないぶん、光・風・潮の匂いが際立ち、五感の解像度が上がるような時間が流れます。ここでは“何をするか”より**“どう在るか”**が旅のテーマ。

2) アクセスと前提 — 「行ける日」に行く島

水納島行きは本数が限られる小型船やチャーター中心。天候・海況で出航可否が変わるため、前日〜当日の最終確認は必須です。島内の受け入れ体制や上陸ルールが季節で変わる場合もあるので、事前に多良間側の事業者へ相談を。

- 覚えておきたいこと

- 島内の商店・自販機は期待できません(飲料・軽食・現金は事前調達)。

- 携帯電波は弱い/圏外になる場合あり。オフライン地図や連絡手段の代替を準備。

- 発着・滞在時間は潮の干満に左右されることがあります。

3) 歩き方 — 時計を外して、空と水平線を追う

港から広がる白砂のスロープを抜け、海沿いをゆっくり歩くのが定番。標高差が少ないため負荷は軽めですが、日陰が極端に少ないのが難点。

- 装備の目安:通気性の良い長袖、帽子、サングラス、ラッシュガード、マリンシューズ、レイン&ウインド対策の薄手シェル。

- 所要:島の“端から端”をのんびり往復で1.5〜2.5時間。立ち止まる時間が旅の質。

4) 海と自然 — 静かなリーフ、気まぐれな潮

島の周囲は遠浅のラグーンとリーフがつくる穏やかな表情。凪のタイミングなら浅瀬のサンゴやスズメダイを岸近くから観察できます。一方で、風向・うねり・潮位次第では急に流れが強まることも。

- 安全の基本

- 単独遊泳は避ける/外洋側(リーフ外)には出ない。

- くるぶし〜膝の浅瀬でも離岸流の気配(一定方向に引く流れ)を感じたら即退避。

- サンゴ・生き物には触れない、立たない(回復に長い年月がかかります)。

- ベストタイム:晴天+中潮〜小潮の干満緩い時間帯。透明度・波の立ち方が安定しやすい。

5) 過ごし方のヒント — “しない”を楽しむプラン

- 半日プラン:上陸 → 風下側の浜で読書/昼寝 → 足だけ海へ → 砂紋と波線を写真に。

- 夕方便なら:砂の温度が落ち着く黄昏の時間を狙って、逆光の海面グラデーションを。

- 写真好きの方へ:超広角で“空7:海3”の大胆構図、望遠で水平線の揺らぎを圧縮。砂の陰影は朝夕のローアングルで。

6) 文化とマナー — 「お邪魔させてもらう」姿勢で

島には御嶽(うたき)などの聖域が点在することがあります。表示がなくても立入禁止に準ずる配慮を。漂着物や流木も勝手に動かさない/貝殻・砂の持ち帰りは控える。“痕跡を残さない”が合言葉。ドローンは事前に地元ルールを確認し、野鳥期・産卵期の飛行自粛を。

7) 持ち物リスト — 島が軽くなる準備

- 水1.5〜2L/人+電解質、簡易行動食(塩味・糖質バランス)

- 日除け(帽子・フェイスカバー・日焼け止め)、敷物(銀マット系)

- 応急キット(絆創膏・消毒・酔い止め・虫よけ)、ゴミ袋(全て持ち帰る)

- モバイル電源、オフライン地図、携帯トイレ(設備が乏しい想定)

8) 季節の表情 — 風と光のバリエーション

- 春〜初夏:うららかな南風。海はまだ澄み、空の階調が美しい。

- 夏:日射最強。熱中症対策が最優先。午後は入道雲のドラマ。

- 秋:空気が軽く、夕景〜夜空がご褒美。台風余波には注意。

- 冬:北風で肌寒い反面、透明度の高い青に出会えることも。

9) ひとことで

水納島は、“見どころを巡る島”ではなく**“心の焦点距離を戻す島”**。浜に座って数分、体のなかの騒がしさが潮に溶けていきます。持ち込むのは水と敬意だけ。残していくのは足跡すら少なく。——時間が止まるというより、あなたの時間が島のリズムに合う。その感覚こそが、ここで得られるいちばんのご褒美です。

🌀 島々が奏でるハーモニー、それが“宮古諸島”

宮古諸島は、ただの観光地ではありません。そこには人と自然が織りなす心の風景があります。絶景のビーチやグルメだけでなく、島ごとに異なる文化、歴史、信仰の姿を通して、旅人に多くの気づきと癒しを与えてくれる場所です。

訪れるたびに、新しい何かを見つけられる。

そして、また帰ってきたくなる。

そんな不思議な力を持つ、“心の目的地”宮古諸島。

次の旅は、ぜひあなたの“島”を見つけに出かけてみませんか?

❓ 宮古諸島完全ガイド|FAQ

Q1. 宮古諸島はどのような島々で構成されていますか?

A. 宮古諸島は、宮古島・伊良部島・下地島・来間島・池間島・大神島・多良間島・水納島の7つの有人島と、周辺の無人島で構成されています。橋で行ける島と、船でしか行けない島があり、それぞれ異なる個性と魅力を持っています。

Q2. 宮古諸島へのアクセス方法は?

A. 東京・大阪・那覇から直行便で**宮古空港(MMY)または下地島空港(SHI)**に到着できます。島々の移動は、伊良部大橋・来間大橋・池間大橋などの橋を車で渡るか、大神島・多良間島・水納島はフェリーや小型船でアクセスします。

Q3. 旅行のベストシーズンはいつですか?

A. 春(4〜6月)は海が穏やかで透明度が高く、夏(7〜9月)はマリンアクティビティの最盛期。秋(10〜11月)は観光客が落ち着き、空と海の色が濃くなる時期。冬(12〜2月)は静かで星空観賞が人気です。季節ごとに異なる楽しみ方があります。

Q4. 宮古諸島で人気の観光スポットは?

A. 宮古島本島の与那覇前浜ビーチ・砂山ビーチ・東平安名崎、伊良部島の伊良部大橋・佐和田の浜、下地島の通り池・17END、池間島の八重干瀬などが定番です。大神島・多良間島・水納島は、素朴な文化や静かな時間を求める人におすすめです。

Q5. 宮古島と石垣島、どちらに行くか迷っています。違いは?

A. 宮古島はビーチリゾートや透明度抜群の海が中心で、ゆったりとした雰囲気。石垣島は八重山諸島観光の拠点として、西表島や竹富島など他の離島へのアクセスが充実しています。自然を満喫したいなら宮古島、島巡りの拠点なら石垣島がおすすめです。

Q6. 宮古諸島旅行で気をつけることは?

A. 強い日差しによる日焼け対策と、サンゴや潮流への海遊びの安全対策が必須です。また御嶽(うたき)などの聖域には立ち入らず、自然を壊さないマナーを守りましょう。

Q7. 雨の日やオフシーズンの楽しみ方は?

A. 雨の日はカフェ巡り・博物館・泡盛酒造見学がおすすめ。オフシーズンは観光客が少なく、島の人々との交流や静かな時間を味わえる貴重なチャンスです。

Q8. 宮古諸島でおすすめのグルメは?

A. 宮古そば、宮古牛、島野菜料理、近海魚の刺身やグルクンの唐揚げ、泡盛が定番です。島ごとに個性ある食文化があるため、食べ歩きも旅の楽しみのひとつです。

🎯 あわせて読みたい関連記事

- 🍽 宮古島グルメ完全ガイド最新版

島食材をふんだんに使った絶品グルメを一挙紹介。観光と合わせて味わいたい名店情報も。 - 🌊 宮古島シュノーケリング完全ガイド

初心者から上級者まで楽しめるスポット&ツアー情報、秘境ポイントや生き物、ベストシーズン、安全対策まで徹底解説! - 🚗 宮古島観光ガイド|定番&穴場特集

伊良部島を含む宮古諸島の人気スポットや穴場を網羅した観光ガイド。

編集者より:

当サイト「みゃーくずみ」は、Yahoo!ニュースをはじめ、下記のメディアに掲載されました。

ORICON NEWS・時事ドットコム・NewsPicks・琉球新報デジタル・沖縄タイムス+プラス・現代ビジネス・ライブドアニュース・ニフティニュース・@DIME・ニコニコニュース・BEST TiMES・ウレぴあ総研・エキサイトニュース・Infoseekニュース・JBpress・宮崎日日新聞 Miyanichi e-press・マピオンニュース・STRAIGHT PRESS・ジョルダンニュース!・PRESIDENT Online・旬刊旅行新聞・antenna ほか多数

最近のコメント