芋ヌ主御嶽(ン・ヌ・シュウ・ウタキ)|日本初の芋伝来と豊作祈願の聖地

芋の神様を祀る御嶽

宮古島・西仲宗根の保里嶺東端にある芋ヌ主御嶽は、中国から芋を宮古に伝えた人物を祀る御嶽です。その人物は**砂川親雲上旨屋(ウルカペーチンシオク)または長真氏旨屋(チョウシンウジシオク)**とされ、地元では「芋の神様=ンーヌ主」として信仰されています。

芋伝来の物語

時は1594年、長真氏旨屋が与人役(村番所役人)を務めていた頃、御物宰領として琉球王府へ向かう途中、逆風により中国へ漂着します。

この年、中国ではルソン(フィリピン)から芋が伝わり、栽培が広がっていました。旨屋らは3年間滞在した後、1597年に芋のつる(芋かずら)を持ち帰ろうとしますが、帰途で再び遭難して九州へ漂着。回航して同年ようやく宮古島に帰島しました。

持ち帰った芋は台風や干ばつにも強く、宮古の風土に適したことから、瞬く間に栽培が広まり、五穀に代わって芋が主食となります。これにより宮古の食文化は大きく変わり、旨屋は「芋の神様」として後世に祀られることとなりました。

御嶽と祭礼

旨屋は1632年に砂川間切の頭職(親雲上)となり、1642年に病没。その後、芋ヌ主御嶽に祀られました。戦後間もない頃までは、毎年8月に初芋を捧げる**ンープーズ(芋の豊作感謝祭)**が行われ、島全体で芋の恵みに感謝する行事が続いていました。

日本への芋伝来

一般的には「サツマイモ(薩摩芋)」の名から鹿児島が発祥とされますが、史実としては1605年に琉球(沖縄本島)へ芋苗が伝わったのは宮古島経由。その後、薩摩に伝わり全国に広がりました。つまり、日本で初めて芋が伝わったのは宮古島と言えるのです。

訪問のポイント

- 所在地:沖縄県宮古島市平良西仲宗根 保里嶺東端

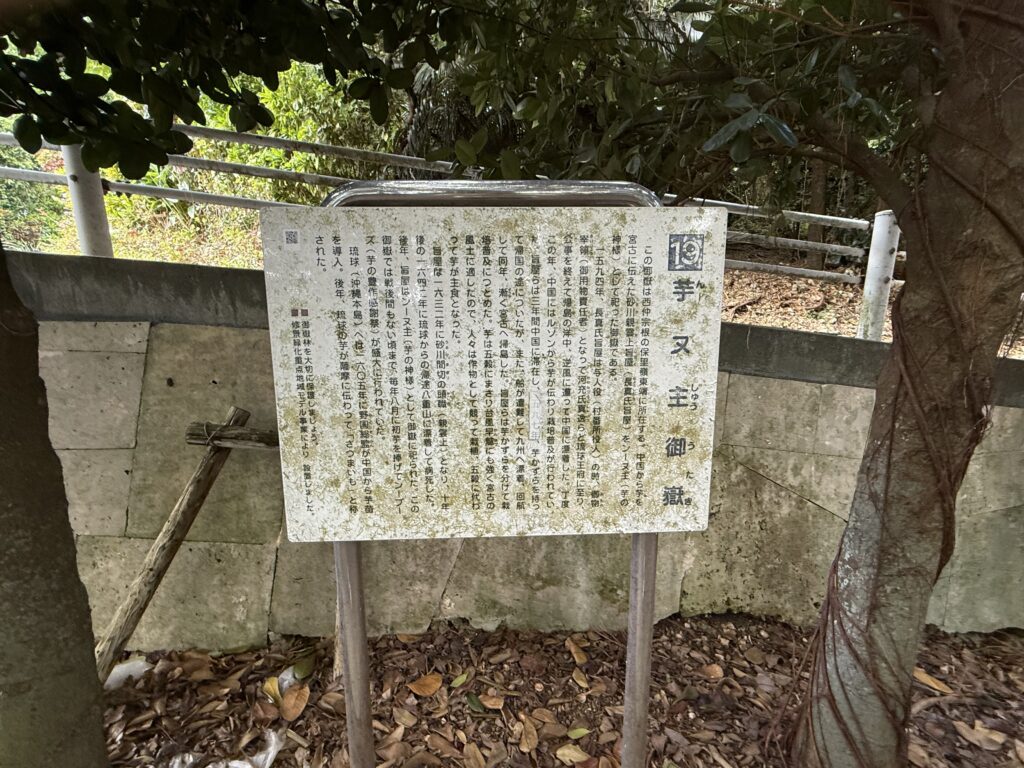

- 見どころ:祠、周囲の静かな集落風景、芋伝来の歴史を偲ぶ説明板

- 参拝マナー:静かに手を合わせ、供物や持ち帰り行為はしない

- 祭礼:現在は大規模な行事は行われていませんが、地元では芋の恵みに感謝する文化が残ります

まとめ

芋ヌ主御嶽は、宮古島の食文化と暮らしを変えた「芋伝来」の起点となった聖地です。ここには、幾度もの漂流と困難を乗り越えて芋を持ち帰った人物への敬意、そして自然の恵みに感謝する島の心が宿っています。御嶽巡りの中でも、歴史的価値と生活文化の深さを感じられるスポットです。

🎯 あわせて読みたい関連記事

- ⛩ 宮古島パワースポット特集|癒しの聖地巡り

宮古島の御嶽や自然信仰の聖地を巡るスピリチュアルな旅へ。 - 🏝 宮古島観光ガイド|定番&穴場特集

芋ヌ主御嶽のあるエリアも含めた宮古島の見どころを網羅。 - 🌊 明和の大津波|宮古島に残る津波岩の記憶

島に伝わる歴史と災害の教訓を知る、文化探訪の一歩に。

編集者より:

当サイト「みゃーくずみ」は、Yahoo!ニュースをはじめ、下記のメディアに掲載されました。

ORICON NEWS・時事ドットコム・NewsPicks・琉球新報デジタル・沖縄タイムス+プラス・現代ビジネス・ライブドアニュース・ニフティニュース・@DIME・ニコニコニュース・BEST TiMES・ウレぴあ総研・エキサイトニュース・Infoseekニュース・JBpress・宮崎日日新聞 Miyanichi e-press・マピオンニュース・STRAIGHT PRESS・ジョルダンニュース!・PRESIDENT Online・旬刊旅行新聞・antenna ほか多数

最近のコメント