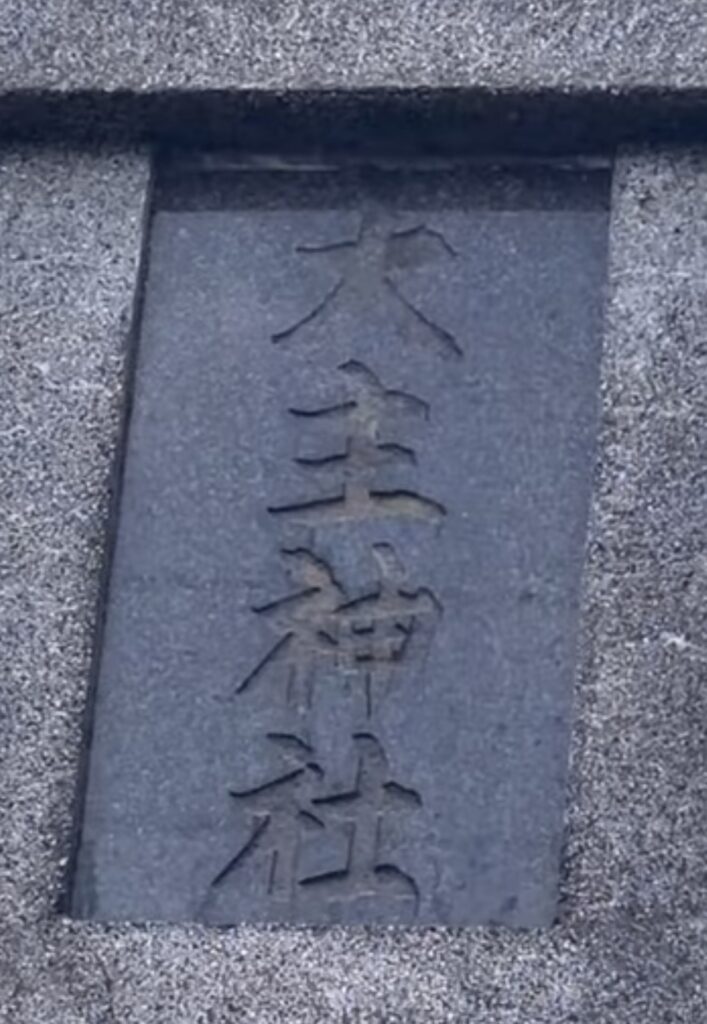

ナナムイ御嶽(大主神社・ウハルズ御嶽)|神が降り立つ森の社

神域中の神域

池間島北端の水浜岬近くにあるナナムイ御嶽(大主神社・ウハルズ御嶽)は、琉球王国時代から続く御嶽信仰の中心地であり、島の最高神が降臨する神域とされる場所です。鬱蒼とした森に包まれた小高い地形は、外界の喧騒を遮断し、鳥居の先には手つかずの自然がそのまま残されています。ここでは神殿や本殿は存在せず、森や石、空間そのものが神として祀られています。

由来と呼び名

この御嶽は「ウハルズ」「ウハルジ」「オハルズ」「ナナムイ御嶽」など、複数の名称で呼ばれます。呼び名は世代や地域によって異なり、特に「ウハルジ」は古老がよく用いる伝統的な呼称です。

御嶽としての歴史は500年以上におよび、王国時代の神女(ノロ)制度とも密接に結びつき、島の暮らしとともに信仰が受け継がれてきました。

厳格な立入制限

ナナムイ御嶽は観光地として開放されておらず、鳥居より先は立入禁止。入口には「神域のため関係者以外立入禁止」と記された立札があり、この掟は単なる文化財保護ではなく、神と人との距離を保つための約束事です。

御嶽に足を踏み入れることが許されるのは、地域の信仰儀礼を司るツカサンマなど限られた人だけ。こうした厳格な掟を守り続けている地域は今では少なく、この御嶽は信仰が生きている聖地として学術的にも貴重な存在です。

訪問の心構え

この御嶽は「観光スポット」ではなく、島人の祈りを捧げる神聖な場所です。訪れる際は以下を心がけましょう。

- 鳥居から先へは立ち入らない

- 大声での会話や撮影を控える

- 神域に敬意を払い、静かに手を合わせる

ここで感じられるのは、華やかな祭りや観光名所とは異なる、目に見えない存在への敬意と島の精神文化です。

施設情報

- 名称:大主神社(ウハルズ御嶽/ナナムイ御嶽)

- 所在地:沖縄県宮古島市平良池間 水浜

- アクセス:池間島集落から徒歩約5分、水浜岬方面

- 立入制限:鳥居より先は関係者以外立入禁止

まとめ

ナナムイ御嶽は、神話と信仰が息づく池間島の心そのものです。森と海と空が交わるこの地で、島人たちは何世代にもわたり最高神に祈りを捧げてきました。訪れた際は、見るのではなく、感じること。静かに佇むことで、この島が守り続ける精神の深さに触れることができるでしょう。

🚫 立入禁止──神域を守る“見えない掟”

観光地としては珍しく、この場所は立入禁止の聖域です。

🎯 あわせて読みたい関連記事

- ⛩ 宮古島パワースポット特集|癒しの聖地巡り

御嶽や神聖な自然を巡り、島のエネルギーを感じるスポットを紹介。 - 🏝 宮古島観光ガイド|定番&穴場特集

来間島を含む宮古島全域の見どころを網羅した観光ガイド。 - 🌊 明和の大津波|宮古島に残る津波岩の記憶

島の歴史に刻まれた大津波とその痕跡を訪ねる。

編集者より:

当サイト「みゃーくずみ」は、Yahoo!ニュースをはじめ、下記のメディアに掲載されました。

ORICON NEWS・時事ドットコム・NewsPicks・琉球新報デジタル・沖縄タイムス+プラス・現代ビジネス・ライブドアニュース・ニフティニュース・@DIME・ニコニコニュース・BEST TiMES・ウレぴあ総研・エキサイトニュース・Infoseekニュース・JBpress・宮崎日日新聞 Miyanichi e-press・マピオンニュース・STRAIGHT PRESS・ジョルダンニュース!・PRESIDENT Online・旬刊旅行新聞・antenna ほか多数

最近のコメント