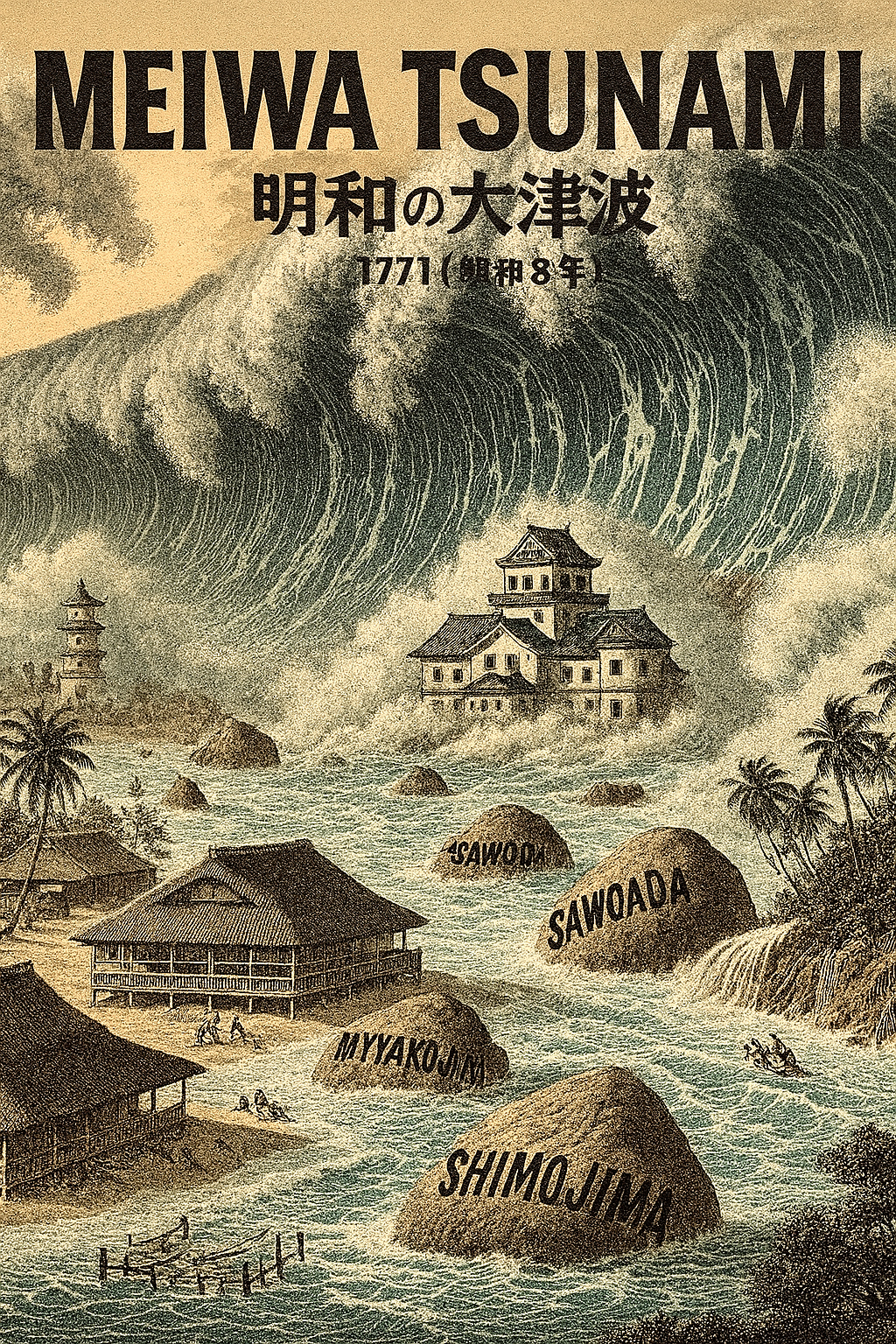

🌊 宮古諸島を襲った最大級の災害「明和の大津波」

1771年・明和の大津波——宮古諸島に刻まれた“津波の記憶”と帯石の真実…伝説と地形に刻まれた、命をつなぐ教訓

1771年(明和8年)、八重山諸島近海で発生した地震に伴う巨大津波が、宮古諸島を含む広範な地域を襲いました。これが後に語り継がれる**「明和の大津波」です。

津波の高さは地域によって異なりますが、宮古島南部の砂川・友利地域では10メートルを超える津波**が観測されたとされ、現在の4階建てアパートをも超す水位に達していたことが分かっています。

この災害により、宮古諸島の各地で多くの命が失われ、村々が壊滅的な被害を受けました。その痕跡は現在も各地に点在し、史跡・地形・伝承という形で語り継がれています。

🐟 下地島に伝わる“ヨナタマ”の伝説

下地島では、津波前夜に漁師が捕まえた**“ヨナタマ”(上半身が人間、下半身が魚の姿をした伝説の存在)が登場する神秘的な伝承が残っています。

そのヨナタマは「竜宮の神の使い」であり、「三度大きな波が来る。その波に乗って戻ってきなさい」と告げたといいます。これを聞いたある母子がすぐに高台の伊良部島へ避難し、命を救うことができました。

後に戻ってきたとき、家のあった場所は失われ、そこには現在の通り池**が誕生していたという話は、自然災害と神話が交差する宮古の語り文化の象徴です。

🪨 巨石が物語る津波の脅威

この津波がもたらした圧倒的な力は、今も地形の中に明確に残されています。

- 帯石(おびいし・帯岩)/下地島巨石

下地島の通り池近く、左手に入る道の先に現れるこの巨石は、津波によって運ばれたとされる巨大な岩。鳥居の奥に鎮座する姿はまさに自然の力の記憶を祀る場所です。 - 佐和田の浜の転石群(伊良部島)

白砂の浜辺に散在する大小の岩々。これは、明和の津波が海底や遠方から運び上げたものと伝えられ、今もそのままの姿で残っています。**波の破壊力と規模を視覚的に体感できる“絶景であり警告”**とも言える場所です。

📚 地域が語り継ぐ“避難の教訓”

この明和の大津波をきっかけに、宮古島・伊良部島・下地島では「津波は三度来る」「異変を感じたらすぐに高台へ逃げる」といった防災意識が文化として根付くようになりました。

とりわけ高齢者の口から語られる津波伝承や、石碑の存在は、現代の防災教育にも応用できる貴重な“地域の知”です。

🌴 観光と防災が交わる“現地学習”の場に

観光で訪れる人にとっても、これらの場所は単なる絶景やフォトスポットではなく、過去の自然災害の記録と教訓が刻まれた大切な場所です。

通り池や佐和田の浜、帯石を訪れる際には、「なぜこの岩がここにあるのか」「この伝説が何を伝えようとしているのか」を感じ取ることで、旅がより意味のあるものへと変わっていきます。

✅ 明和の大津波|FAQ(よくある質問)

🌊 歴史と概要

Q1. 明和の大津波とは何ですか?

A1. 「明和の大津波(めいわのおおつなみ)」とは、1771年(明和8年)に八重山諸島近海で発生した地震によって起きた巨大津波のことです。

宮古諸島全域に甚大な被害をもたらし、最大で10メートル以上の津波が襲来。村々が壊滅し、多くの命が失われました。沖縄史上最大級の自然災害として記録されています。

Q2. 津波の高さはどれくらいだったのですか?

A2. 地域によって差がありますが、宮古島南部の砂川・友利地区では10メートル超に達したと伝えられています。

これは現在の4階建て建物に匹敵する高さで、当時の住民にとっては想像を超える規模の津波でした。

Q3. 宮古島で被害の大きかった場所はどこですか?

A3. 宮古島南部の砂川・友利地区、伊良部島の佐和田の浜周辺、下地島の通り池付近などが特に甚大な被害を受けた地域です。

現在も、その爪痕を物語る岩や地形が各地に残されています。

🪨 地形と伝説

Q4. 「帯石(おびいし/帯岩)」とは何ですか?

A4. 下地島の通り池近くにある**巨大な岩(巨石)**で、明和の大津波によって海から打ち上げられたと伝えられています。

鳥居の奥に鎮座するこの岩は、津波の威力と自然の記憶を象徴する存在であり、地元では「災害の記憶を祀る聖地」とされています。

Q5. 「佐和田の浜」にある岩は本当に津波で運ばれたの?

A5. はい。伊良部島の「佐和田の浜」に点在する大小の転石群は、明和の大津波で海底や遠方から運ばれたものと伝えられています。

これらの岩は“自然の警告”として今もそのまま残され、世界的にも珍しい地形現象として注目されています。

Q6. 「ヨナタマの伝説」とはどんな話ですか?

A6. 下地島に伝わる神秘的な伝承で、上半身が人間・下半身が魚の姿をした“ヨナタマ”という存在が登場します。

津波の前夜、ヨナタマが「三度大きな波が来る。高台へ逃げよ」と告げ、避難した母子が命を救われたという物語。

この話は“自然の前触れを信じ、早く避難する”という教訓として今も語り継がれています。

📚 教訓と文化

Q7. 明和の大津波から学べる教訓は何ですか?

A7. 「津波は三度来る」「異変を感じたらすぐ高台へ逃げる」という防災意識が文化として根付いたのが最大の教訓です。

現代の防災教育にも応用できる“地域の知恵”として、学校教育や観光ガイドなどでも伝承されています。

Q8. 津波の記録や伝承はどのように残されていますか?

A8. 宮古島・伊良部島・下地島などでは、石碑や口承、地名として記録が受け継がれています。

高齢者による語り部活動や、防災学習の現場で後世へ伝える取り組みも行われています。

🌴 現地を訪れる方へ

Q9. 明和の大津波の痕跡を実際に見られる場所は?

A9. 以下のスポットで、津波の記憶を“目で感じる”ことができます:

- 帯石(下地島):津波で運ばれた巨石。鳥居の奥に鎮座。

- 佐和田の浜(伊良部島):白砂に散在する転石群。夕景も絶景。

- 通り池(下地島):伝説と地形が交わる神秘の地。

これらの場所は観光地としても人気ですが、“慰霊と教訓の地”として静かに訪れるのがマナーです。

Q10. どんな気持ちで訪れるのが良いですか?

A10. 写真映えや観光目的だけでなく、「なぜこの岩がここにあるのか」「どんな人が命を落としたのか」を感じ取ることで、

旅がより深く、意味のあるものになります。観光と防災の融合学習としても価値のある体験です。

✅ まとめ

明和の大津波は、宮古諸島に“自然と共に生きる知恵”を残した歴史的災害です。

伝説・巨石・風景のすべてが、私たちに「自然を畏れ、共に生きる心」を思い出させてくれます。

訪れる際は、過去の記憶とともに、未来への教訓として心に刻みましょう。

🎯 あわせて読みたい関連記事

- 🌊 宮古島の海を安全に楽しむ方法

津波や海のリスクを理解して、安全な観光を。 - 🌿 宮古島は癒しの島|神秘のパワースポット巡り

津波岩にまつわる歴史と信仰の背景を知る。 - 🏝 宮古島の魅力|自然と暮らしやすさ

島の歴史を知ることが、安心して暮らす第一歩。

編集者より:

当サイト「みゃーくずみ」は、 Yahoo!ニュースはこちら をはじめ、下記のメディアに掲載されました。

ORICON NEWS・時事ドットコム・NewsPicks・琉球新報デジタル・沖縄タイムス+プラス・現代ビジネス・ライブドアニュース・ニフティニュース・@DIME・ニコニコニュース・BEST TiMES・ウレぴあ総研・エキサイトニュース・Infoseekニュース・JBpress・宮崎日日新聞 Miyanichi e-press・マピオンニュース・STRAIGHT PRESS・ジョルダンニュース!・PRESIDENT Online・旬刊旅行新聞・antenna ほか多数

最近のコメント