🪨 来間島・スムリャーミャーカ|巨石に眠る、一族の誇りと沖縄の風葬文化

来間島の集落から南へ約800メートル。

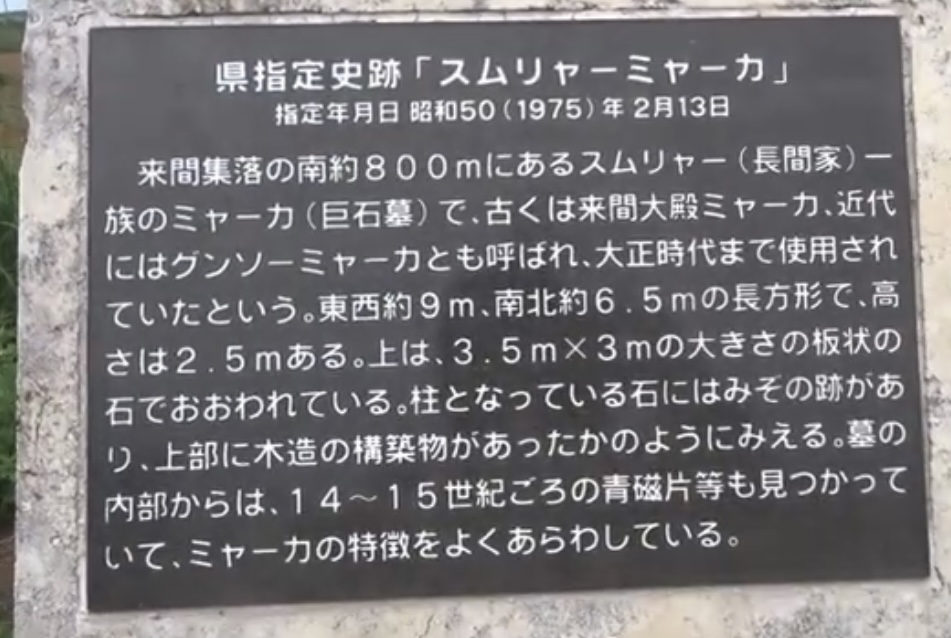

人里を離れた静寂の中にひっそりと佇む「スムリャーミャーカ」は、来間島で最も重厚な歴史を物語る沖縄県指定の史跡です。

その名は「スムリャー(長間家)一族のミャーカ(墓)」を意味し、来間島に根を張る名家・長間家の祖先を祀る巨大な墓所として今も大切に守られています。

🏯 圧巻の石組みが語る“祈り”と“誇り”

この巨石墓は、縦6.5m・横9m・高さ2.3mにもおよぶ石組み構造で、まるで城塞のような重厚感。

精緻に積み上げられた琉球石灰岩は、何百年もの風雨にも耐え、現在もほとんど崩れることなくその姿を保っています。

石組みの中には3つの石室があり、かつてはこの中に遺体を安置し、風葬という独特の方法で弔われていました。

沖縄の伝統的な風葬とは、遺体を密閉せず、自然の風と時間の経過に委ねて土に還していくという、自然と共生する祈りの葬法です。

このスムリャーミャーカは、単なる「墓所」ではなく、**自然・命・先祖の魂が交わる“聖域”**であり、一族の誇りと信仰が凝縮された空間なのです。

来間島に伝わる御嶽「スムリャーミャーカ」。古くから島の人々が祈りを捧げてきた聖域で、来間島の精神文化を今に伝える貴重な場所です。静かな集落の一角にあり、島の歴史と信仰を感じられるスポットです。📍 Googleマップで場所を確認する

📜 長間家の歴史と文化的背景

長間家は、来間島の中でも特に古くから続く名家とされ、村落形成や宗教的儀礼にも深く関与してきた一族です。

この墓はその象徴であり、「名を残す」ということが今よりも遥かに重要だった時代、一族の威信と祖先への敬意を示す場として築かれました。

さらに、大正時代まで実際に使用されていたと伝わるこの墳墓は、沖縄本島や宮古本島ではほとんど見られない形式・規模を持つため、学術的にも非常に価値が高いとされています。

🧘♀️ 風葬と沖縄の死生観

風葬は、琉球列島で広く行われていた伝統的な弔いの方法で、

「命は自然に生まれ、自然に還るもの」という、自然との共存を基本とした死生観を反映しています。

遺体を密閉せず、石室の中で静かに朽ちるのを待つという方法は、

衛生面や現代の価値観とは異なりますが、かつての人々にとっては“生と死のつながり”を体感する神聖な営みでした。

スムリャーミャーカに立つと、石の重みと風の静けさが、こうした沖縄独自の死者観を静かに語りかけてきます。

🗺️ 歴史を感じる島旅のハイライトに

観光地化された場所ではなく、今も地元住民の手で静かに守られているスムリャーミャーカ。

この遺跡は、ガイドブックには大きく掲載されていないかもしれませんが、来間島の歴史と精神文化を知るうえで欠かせない場所です。

近年、来間島は観光スポットとして注目されることが増えていますが、

こうした史跡を訪れることで、ビーチやカフェとは違う**“もう一つの来間島の顔”**に出会うことができます。

草むらの中を少し歩いた先、突如として現れる巨石の墓所。

それはまるで、過去と現在が交差する、時間の中にぽっかりと空いた“文化の入口”のようです。

📍施設情報

- 名称:スムリャーミャーカ(長間家一族の巨石墓)

- 所在地:沖縄県宮古島市下地字来間

- アクセス:来間集落から南へ徒歩または車で約5分

- 備考:立入可。史跡保護のため敷地内では騒音・接触に注意を。

🎯 あわせて読みたい関連記事

- 🌿 宮古島は癒しの島|神秘のパワースポット巡り

パーントゥの舞台となる神聖な場所や、式典と深く結びつく自然への理解を深めます。 - 🏝 宮古島観光ガイド|定番&穴場特集

祭り見学の合間に訪れたい歴史スポットや絶景の穴場を網羅。 - 🌊 明和の大津波|宮古島に残る津波岩の記憶

宮古島の自然と共生する文化を考えるきっかけとしておすすめの歴史記事。

編集者より:

当サイト「みゃーくずみ」は、Yahoo!ニュースをはじめ、下記のメディアに掲載されました。

ORICON NEWS・時事ドットコム・NewsPicks・琉球新報デジタル・沖縄タイムス+プラス・現代ビジネス・ライブドアニュース・ニフティニュース・@DIME・ニコニコニュース・BEST TiMES・ウレぴあ総研・エキサイトニュース・Infoseekニュース・JBpress・宮崎日日新聞 Miyanichi e-press・マピオンニュース・STRAIGHT PRESS・ジョルダンニュース!・PRESIDENT Online・旬刊旅行新聞・antenna ほか多数

最近のコメント