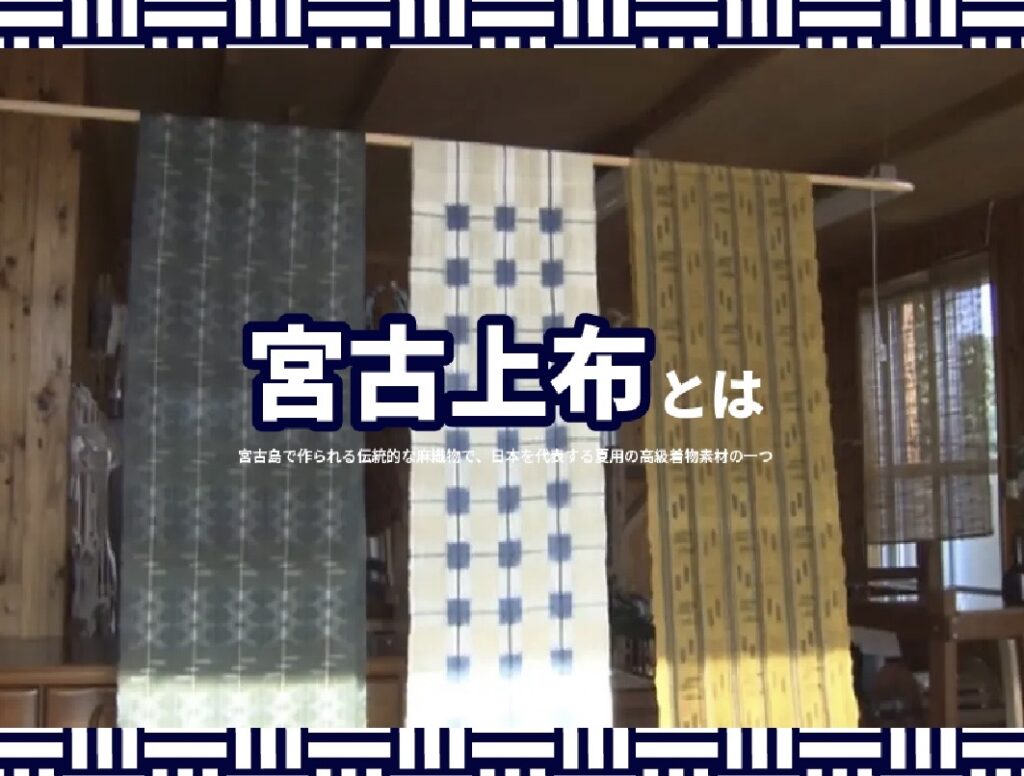

宮古上布(みやこじょうふ)——海風と歴史が織りなす、宮古島の至宝

沖縄県宮古島で生まれ育まれてきた「宮古上布(みやこじょうふ)」は、日本を代表する伝統的な麻織物のひとつです。透き通るような風合いと精緻な絣模様、さらには独特の光沢を持ち、夏の高級着物地として長年愛され続けています。その繊細な技術と手間を惜しまぬ製法から「幻の布」とも称され、1978年には国の重要無形文化財にも指定されました。

🧵 苧麻から生まれる、唯一無二の織物

宮古上布の最大の特徴は、「苧麻(ちょま)」という麻の繊維を手で績んだ糸を使い、すべて手織りで作られている点にあります。糸づくりは苧麻の茎から繊維を取り出し、一本一本を繋げていく「手績み(てうみ)」という気の遠くなるような工程から始まります。この作業は熟練の技を要し、苧麻の質によっては1本の糸にするまでに何日もかかることもあります。

染色は、琉球藍や島に自生する草木から抽出された天然染料を使用し、模様には伝統的な絣(かすり)技法が用いられます。織り上がった布は、石灰水と日光を使った「砧打ち(きぬたうち)」という工程で何度も叩かれ、絹のような光沢としなやかな手触りを持つ布へと仕上がります。

📜 宮古上布の歩んできた歴史

その起源は14世紀にまで遡るとされ、琉球王国時代には王府への貢納布として織られていました。特に質の高い宮古上布を織る女性は「御絵図女(うぇーずめー)」として認定され、格式ある存在とされていました。

1903年の人頭税廃止以降、ようやく自由な商品流通が可能となり、宮古上布は全国に知られるようになります。特に大正時代には技術が最高潮に達し、手織りの芸術品として東京や京都の着物業界でも高く評価されました。

戦後もその伝統は守り継がれ、1978年には「宮古上布」として国の重要無形文化財に指定。さらに、2003年には苧麻の手績み技術が選定保存技術に認定されるなど、日本の織物文化の中でも極めて重要な存在となっています。

✨ 現代における宮古上布の価値

現在、宮古上布の生産量は年間わずか20反ほどと非常に限られており、職人の高齢化や原材料の確保難も課題とされています。その希少性から、1反数十万円以上の価格がつくことも珍しくなく、まさに「幻の布」と呼ぶにふさわしい存在です。

しかしその分、一点一点に込められた手仕事の温かみと、宮古島の自然と歴史が宿る布として、多くの人々を魅了し続けています。観光で宮古島を訪れた際は、ぜひ「宮古織物事業協同組合」などを訪れて、実際にその織りの美しさと文化の重みを体感してみてください。

🧵 宮古上布に関するFAQ(よくある質問)

Q1. 宮古上布(みやこじょうふ)とはどんな織物ですか?

宮古上布は、沖縄県宮古島で伝統的に織られてきた高級麻織物で、透き通るような質感と繊細な絣模様が特徴です。原料には「苧麻(ちょま)」という麻の繊維を使用し、糸づくりから染め、織り、仕上げまでをすべて手作業で行います。その精緻な技術と自然素材による美しさから「幻の布」とも呼ばれ、1978年に国の重要無形文化財に指定されています。

Q2. 宮古上布はどのように作られているのですか?

宮古上布は、まず苧麻の茎から繊維を取り出し、一本一本を手でつなぐ「手績み(てうみ)」によって糸を作ります。

その後、琉球藍や草木染めなどの天然染料で糸を染め、伝統的な「絣(かすり)」模様を施して手織りで布に仕上げます。

最後に、石灰水を使って「砧打ち(きぬたうち)」という工程で何度も叩くことで、絹のような光沢と柔らかさを生み出します。

Q3. 宮古上布の価格はどのくらいしますか?

宮古上布はすべて手作業で生産され、1年に約20反ほどしか織られません。そのため非常に希少で、1反あたり数十万円から100万円以上することもあります。

ただし、布の質・模様・染めの技術によって価格は大きく異なり、伝統工芸品としての価値が非常に高いのが特徴です。

Q4. 宮古上布の歴史はいつから始まったのですか?

宮古上布の起源は14世紀ごろとされ、琉球王国時代には王府への貢納布(くんのうふ)として織られていました。

当時、優れた織り手は「御絵図女(うぇーずめー)」と呼ばれ、特別な地位を与えられていたほどです。

明治以降に全国へ広まり、大正期にはその技術が最盛期を迎えました。

戦後も島の女性たちによって技術が継承され、現在も宮古島の誇りある伝統文化として守られています。

Q5. 宮古島で宮古上布を見学や購入できますか?

はい。宮古島市内の**「宮古織物事業協同組合」**では、宮古上布の展示や販売、製作工程の見学が可能です。

また、職人の手による糸績みや織りの実演を見られることもあり、伝統技術の奥深さを体感できます。

観光客にも人気の文化体験スポットとなっており、お土産や工芸品としてもおすすめです。

Q6. 宮古上布と他の沖縄の織物(芭蕉布・久米島紬など)の違いは?

宮古上布は麻糸を使用しており、軽くて通気性が高い夏向けの織物です。

芭蕉布(ばしょうふ)は糸芭蕉の繊維を用いた織物で、やや粗めで張りのある風合い。

一方、久米島紬や首里織は絹糸を使うことが多く、艶やかでしなやかな質感が特徴です。

同じ沖縄の織物でも、原料・風合い・用途が異なるため、それぞれに独自の魅力があります。

Q7. 宮古上布の制作体験はできますか?

一部の工房では、糸績み体験や簡易織り体験を実施している場合があります。

伝統的な苧麻の感触や織りの工程を体験できる貴重な機会で、宮古島の文化に触れたい方に人気です。

ただし、事前予約が必要な場合が多いため、訪問前に公式サイトや観光案内所で確認するのがおすすめです。

編集者より:

当サイト「みゃーくずみ」は、Yahoo!ニュースをはじめ、下記のメディアに掲載されました。

ORICON NEWS・時事ドットコム・NewsPicks・琉球新報デジタル・沖縄タイムス+プラス・現代ビジネス・ライブドアニュース・ニフティニュース・@DIME・ニコニコニュース・BEST TiMES・ウレぴあ総研・エキサイトニュース・Infoseekニュース・JBpress・宮崎日日新聞 Miyanichi e-press・マピオンニュース・STRAIGHT PRESS・ジョルダンニュース!・PRESIDENT Online・旬刊旅行新聞・antenna ほか多数

最近のコメント