🪨 人頭税石|宮古・八重山の過去を刻む、静かなる“証言者”

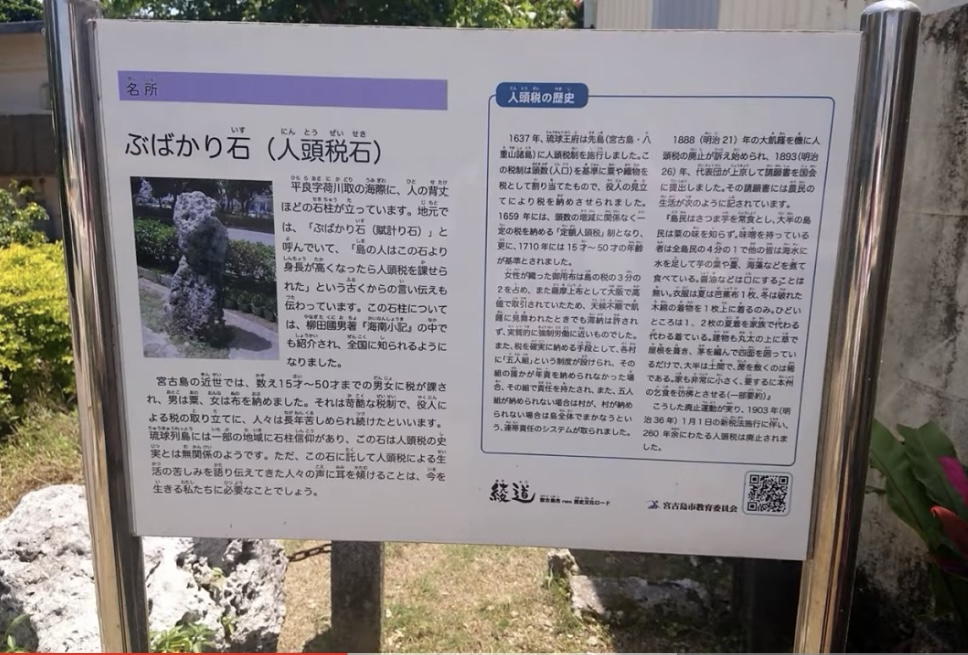

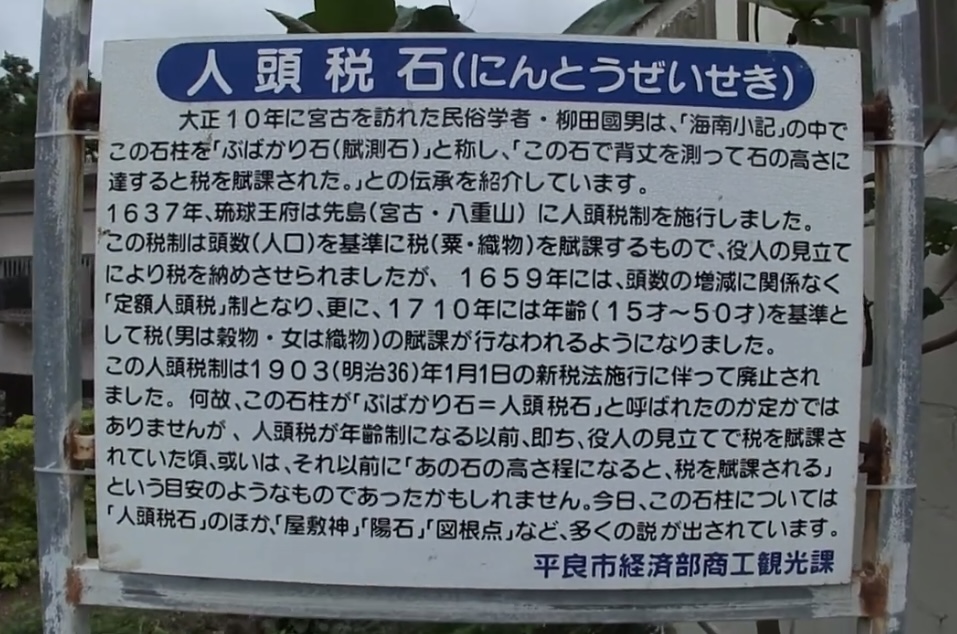

宮古島市平良の静かな一角に、ひときわ異様な存在感を放つ石柱があります。それが、**「人頭税石(じんとうぜいせき)」**です。

この高さ1.43メートルの石柱は、かつて宮古・八重山地方にのみ課された“人頭税”という過酷な制度の象徴であり、今もなお、当時の人々の暮らしと苦難を静かに物語っています。

宮古島に残る史跡「人頭税石(じんとうぜいし)」。かつて宮古島で行われていた人頭税の基準とされた石で、この高さに達した女性は人頭税を課せられたと伝えられています。島の歴史を物語る貴重な文化遺産です。📍 Googleマップで場所を確認する

📜 薩摩支配の影響と「人頭税」導入の背景

時は17世紀初頭、1609年に薩摩藩が琉球王国に侵攻。以後、琉球は名目的な独立を維持しつつ、実質的には薩摩の支配下に置かれることになります。

その中で、**財政再建を迫られた琉球王府が1637年に導入したのが「人頭税」**でした。

特徴的なのは、その課税基準が「身長」であったこと。

15歳から50歳までの島民で、この石柱(1.43メートル)を超える背丈の者には納税義務が課され、男性は粟(あわ)、女性は宮古上布(じょうふ)を納めることが定められていました。

この制度は、貧困の中で必死に暮らす人々の生活をさらに圧迫し、やがて「悪税」として島民の間で語り継がれることになります。

😢 成長を恐れる社会と“子どもに重荷を背負わせた”歴史

人頭税の影響は、島の社会構造や文化にまで及びました。

子どもが背丈を測られることを恐れ、食事量を減らされたり、姿勢を悪くするよう指導されたりするなど、成長そのものが“恐れ”の対象となったのです。

こうした制度のもとで、経済発展や学問、文化の広がりは長く制限されることとなり、宮古・八重山地方は深刻な格差の中に置かれました。

🛑 制度廃止と「人頭税石」に込められた抵抗の歴史

この制度は、明治時代に入っても存続し続け、ついに1903年(明治36年)、島民たちが帝国議会に直訴することでようやく廃止されました。

この廃止運動は、沖縄県における最初期の住民による政治的行動としても注目されており、自らの力で不条理を変える“市民の闘い”の原点とも言えます。

現在残る「人頭税石」は、当時の課税基準の“物的証拠”であると同時に、苦難を乗り越え、声を上げた島民たちの意思の象徴でもあるのです。

🏛️ 現在は文化財として保存、後世に語り継ぐ場所に

人頭税石は現在、沖縄県指定の有形文化財として保存・整備されています。

訪れる人は、石の高さを自らの目で確認し、島民の目線に立ってその過酷さを実感することができる貴重な場所です。案内板や資料も設置されており、観光客にとっては宮古島の“もう一つの歴史”を学ぶ場となっています。

観光やリゾート地として知られる宮古島の一面だけでなく、苦しみと闘いの歴史も知ることこそが、本当の旅の深みを生み出してくれるはずです。

📍 人頭税石(じんとうぜいせき)|基本情報

- 所在地:沖縄県宮古島市平良字荷川取90

- アクセス:宮古空港から車で約10分、西里通りから徒歩圏内

- 見学:自由見学可(案内板・資料あり)

- 入場料:なし

人頭税石は、沈黙の中に語りかけてくる“島の記憶”です。

華やかなビーチやグルメの裏にあるこの石の存在を知ることで、宮古島という島の本当の深みが見えてくるかもしれません。

旅の途中、ぜひ足を止めて、この石の前に立ってみてください。

島民の声なき声が、そこにあります。

編集者より:

当サイト「みゃーくずみ」は、 Yahoo!ニュースはこちら をはじめ、下記のメディアに掲載されました。

ORICON NEWS・時事ドットコム・NewsPicks・琉球新報デジタル・沖縄タイムス+プラス・現代ビジネス・ライブドアニュース・ニフティニュース・@DIME・ニコニコニュース・BEST TiMES・ウレぴあ総研・エキサイトニュース・Infoseekニュース・JBpress・宮崎日日新聞 Miyanichi e-press・マピオンニュース・STRAIGHT PRESS・ジョルダンニュース!・PRESIDENT Online・旬刊旅行新聞・antenna ほか多数

最近のコメント